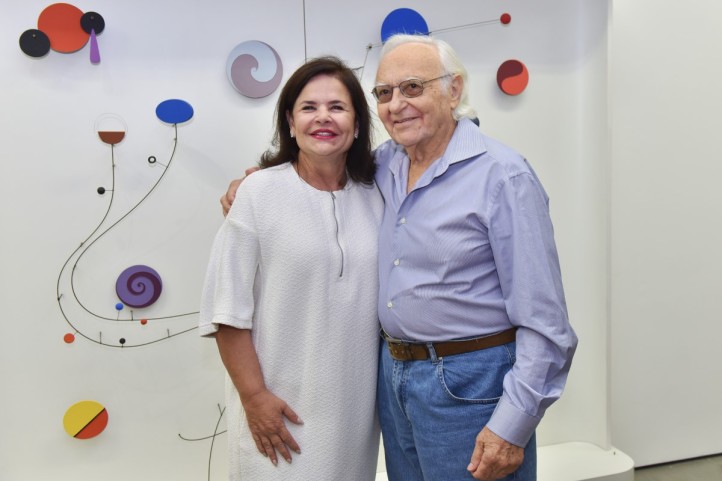

Hoje morreu meu querido amigo Abraham Palatnik, um dos pioneiros da Arte Cinética, mundialmente reconhecido, com obras em alguns dos principais museus do mundo, mas cuja modéstia, simplicidade de modos e uma boa educação que só se via antigamente, parecia não se dar conta de nada disso. Foi isso que me surpreendeu quando o visitei pela primeira vez, ele e Léa, sua esposa, no seu apartamento em Botafogo, bem na frente do Iate Clube, na entrada da Urca, com vista para a baía da Guanabara. Fui visita-lo levada pelo grande crítico e curador Frederico Morais que, a meu convite, estava organizando uma retrospectiva dele para a minha galeria. Um ensaio para a grande retrospectiva que o mesmo Frederico organizou para o MAC Niterói e o Itaú Cultural. Estava muito ansiosa, é claro. Como não ficar assim, diante de um homem admirável, autor de uma obra extraordinária, injustificadamente sem galeria que o representasse? Fui ao encontro de uma personagem da história da arte mas encontrei um artista único e uma amigo inesquecível.

A exposição, desnecessário dizer, foi um sucesso, e, passando a representa-lo, passei a ter o pretexto para visita-lo constantemente, no mínimo uma vez por mês. Palatnik era assombroso. Passávamos a maior parte do tempo divididos entre as salas tomadas por trabalhos antigos e o quarto transformado em oficina. Era de ser ver a quantidade imensa de ferramentas, os gaveteiros repletos de miudezas – parafusos, roscas, martelos, chaves de fenda, alicates, fios de diferentes grossuras, furadeira, serras, lâmpadas, reatores, transformadores, lasers, e, depois de tudo isso, os pincéis e tintas, o material dos artistas mais convencionais. Mas Palatnik era tudo, menos convencional. E o que dizer dos livros, dos cadernos recobertos de esquemas, dos desenhos minuciosos, preparatórios não das pinturas, que essas aconteciam durante o processo, mas das obras cinéticas e dos aparelhos cinecromáticos (as primeiras a chamarem a atenção do mundo, que lhe garantiram o êxito da na primeira edição da Bienal de São Paulo, em 1951, mas que, na altura em que o conheci, já não mais o interessavam)?

Tinha tudo na cabeça ou na cabeça de Lea, que o lembrava de tudo. Lea era uma espécie de HD externo do artista. E tinha que ser porque o homem não tinha assistente, nunca quis ter, nunca teria. Explicava: “Dá mais trabalho ensinar uma pessoa do que eu mesmo fazer”.

Calmo, de pouquíssimas palavras, entretanto gostava de contar, pelo menos quando eu o forçava, de sua chegada ao Rio nos anos 40, vindo de Israel. Lembrava de seu contato com a Dra Nise da Silveira, onde já trabalhava Almir Mavignier, o impacto causado pelo trabalho dos internos, que rigorosamente tirou seu chão. Foi preciso conhecer Mario Pedrosa, que o apresentou à Bauhaus, à abstração geométrica, para que ele juntasse arte com seu conhecimento de motores a explosão (Palatnik era especialista em motores). Foi desse estranho entrecruzamento que nasceu um artista maravilhoso, único, respeitado pelas sucessivas gerações de colegas cariocas.

Palatnik era disciplinado e absolutamente focado. Exercitava-se diariamente e quando o sol carioca ameaçava ferir sua pele branquinha, trocava a calçada da praia pelas alamedas internas do shopping pertinho da casa dele.

Quando Lea faleceu, pensei que ele acompanharia a querida companheira da vida toda. Pois não foi que ele se enfronhou ainda mais no trabalho?! A oficina derramou-se pela casa toda, a ponto de, perto do final, só mesmo sua cama estava liberada de obras de arte, embora os três filhos já estivessem comprado o apartamento ao lado, para que ele pudesse morar em algo semelhante a uma casa. Palatnik não perdoava nada, Até as portas de jacarandá dos armários embutidos foram arrancados: matéria prima para suas Progressões.

Contam que quando ele foi representante do Brasil na Bienal de Veneza, em 1964, o grande Miró passou horas no nosso pavilhão contemplando seus trabalhos. E voltou no dia seguinte. Lembrei dessa passagem que ele contava sem nenhuma ênfase mas com um prazer discreto, como também da minha viagem com ele para Houston, quando a coleção de Adolfo Leirner foi apresentada no Museum of Fine Arts. Fomos até lá para que ele, já com obras no MoMA NY, estivesse na abertura e, de passagem, consertasse um probleminha no Aparelho Cinecromático da coleção, o que ele fez num piscar de olhos. Minha felicidade atingiu o cume quando o vi conversando com três dos seus maiores companheiros de pesquisa: Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto e Carlos Cruz Diez.

Não fotografei, é fato. Mas isso está gravado na minha memória. Hoje, para não embarcar na tristeza, vou me postar diante de um dos seus cinéticos, já ligado desde que soube da sua passagem, e, a maneira de Miró, vou ficar diante dele certificando-me que tudo na vida é ritmo, movimento e, que graças a gente como ele, também alegria.

Nara Roesler